「中長期人材育成計画」の意義・目的

contents 01

人材育成で、もっとも大事なこと

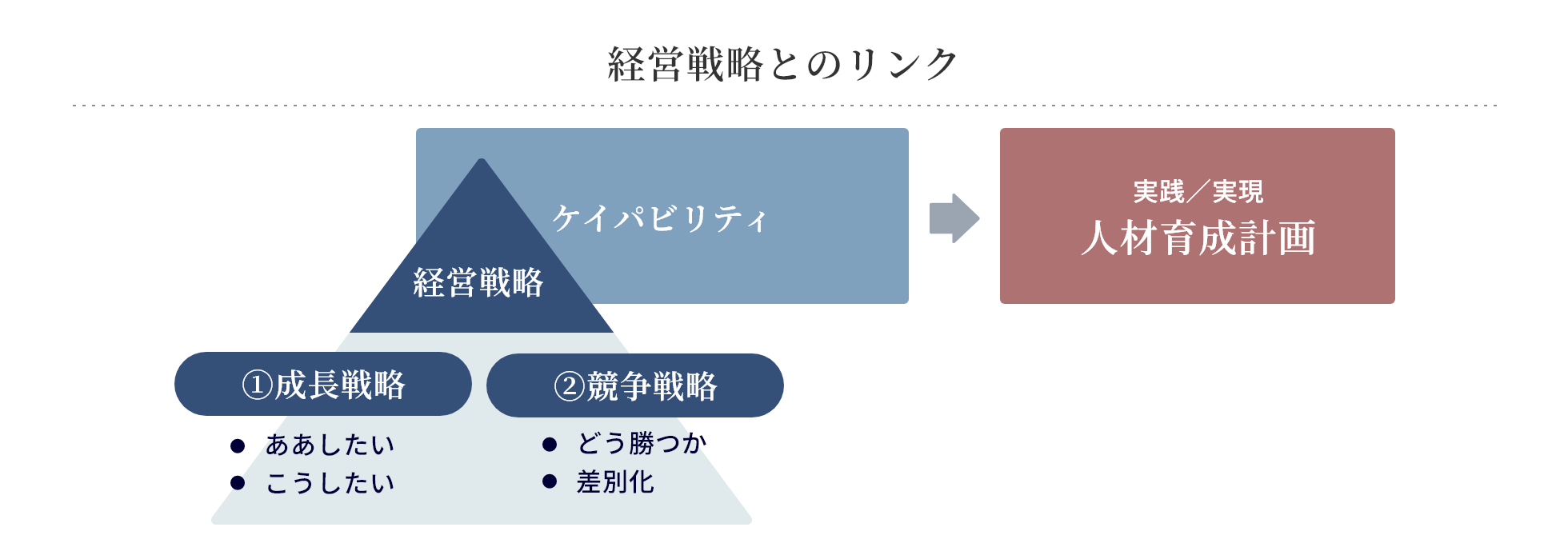

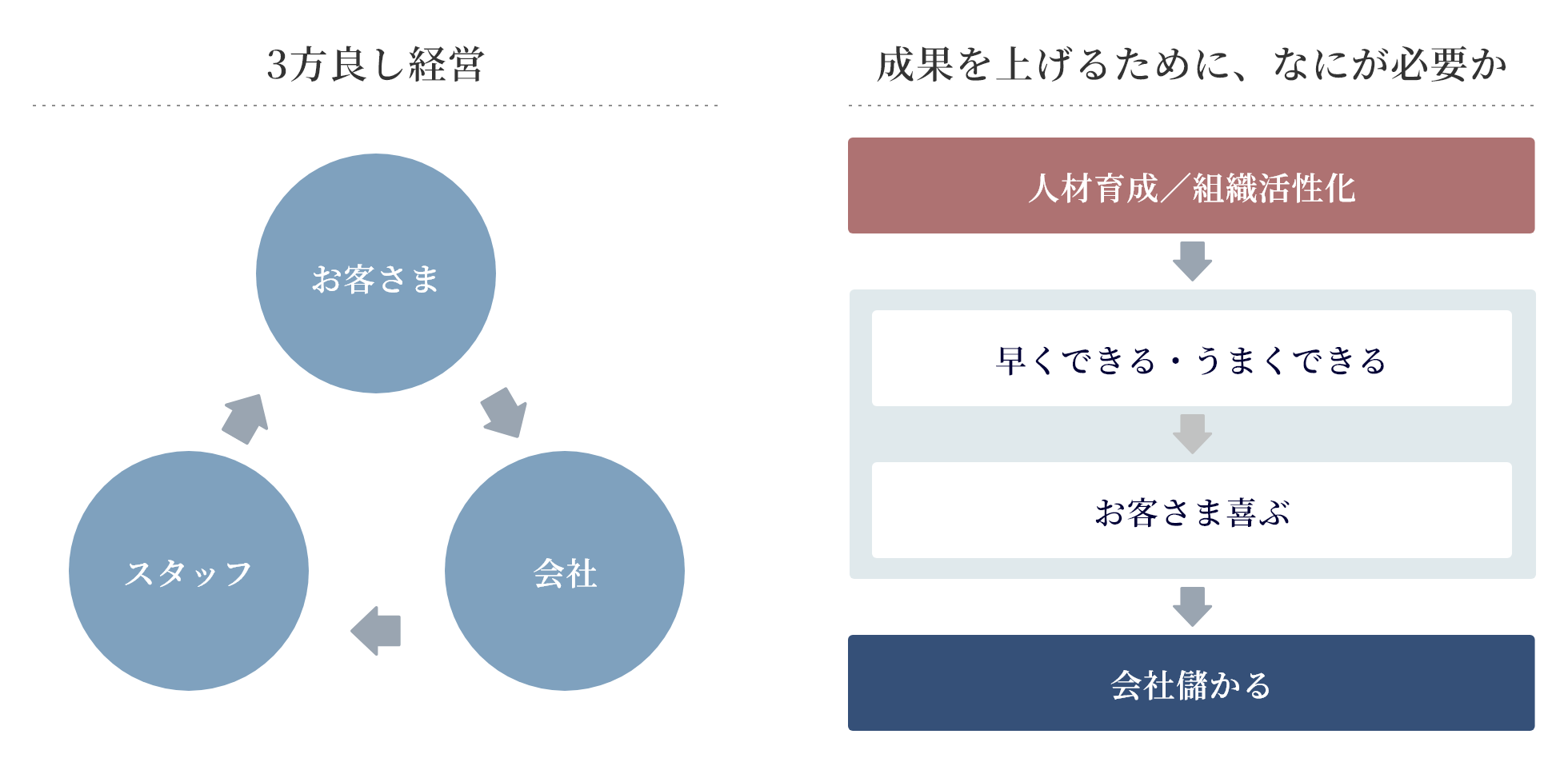

ズバリ『経営戦略と連動した人材育成を行うこと』。絵に描いた餅の経営戦略になってしまうのは、下記のように、成長を担保する人材育成計画が描けていないからです。

『今年はこれをやってみるか…』『まずはここからかな…』等々、単年度の思い付き教育施策の積み重ねでは、「研修のための研修」「教育のための教育に」に終わります。

3か月でタタキをつくる

とはいう望月も、若い頃は経営陣から「これで儲かるの?」「私達の経営意思が実現できるの?」と問われると自信が持てない状況でした。『型』がなかったのです。35年間の積み重ねの中から自分なりの『型』を提供していくうちに好循環が生み出されてきました。昔の商人が言っていた「3方良し経営」です。

望月は、この『型』を「中長期人材育成計画」と呼んでおり、経営戦略と連動した3か年計画です。これを3か月でつくり上げます。

「中長期人材育成計画」の概要

contents 02

全体像

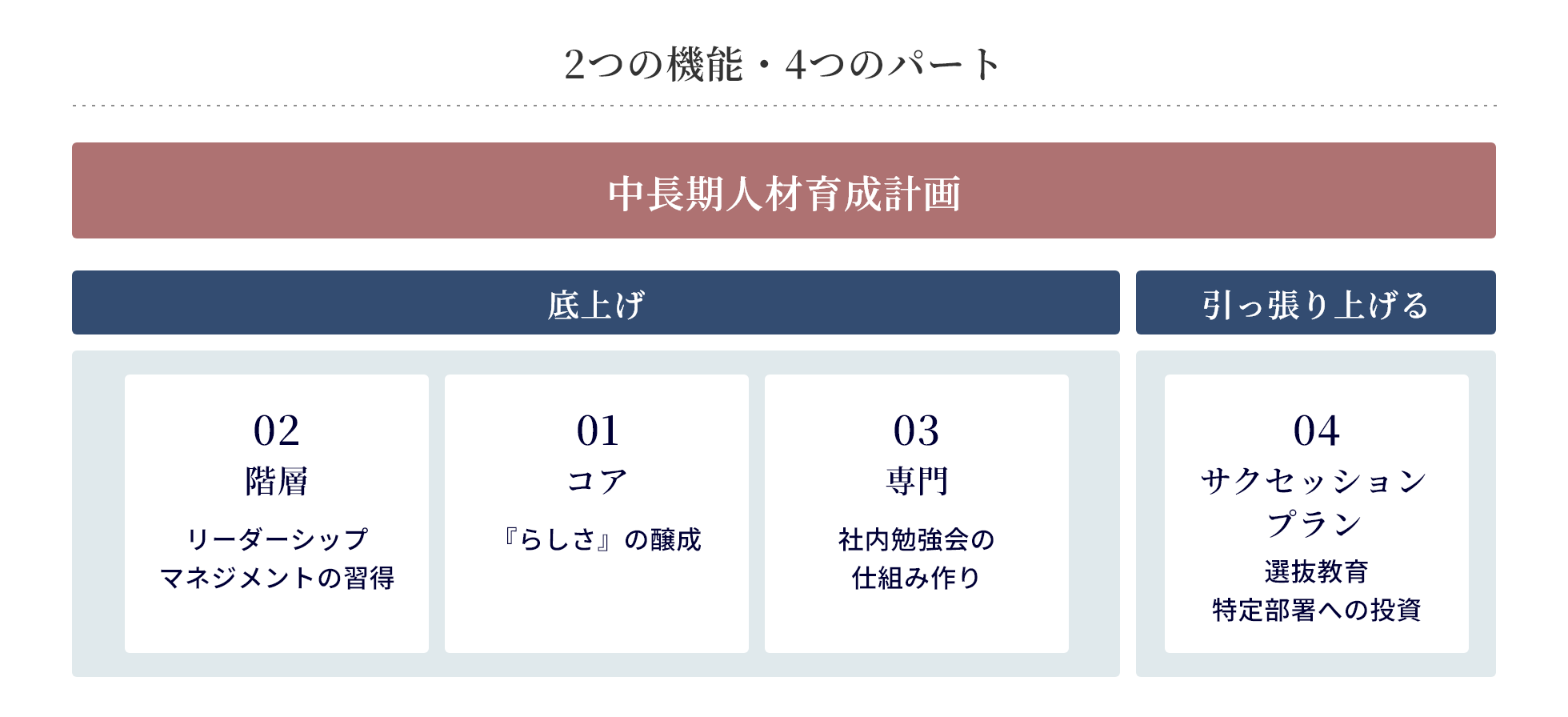

望月の考える「中長期人材育成計画」とは、会社の中に下記のような教育の仕組みを作り、各階層・職種の人達が自分に合った教育カリキュラムをしっかり習得し、成長できるシステムのことです。2つの機能と4つのパートで成り立っています。

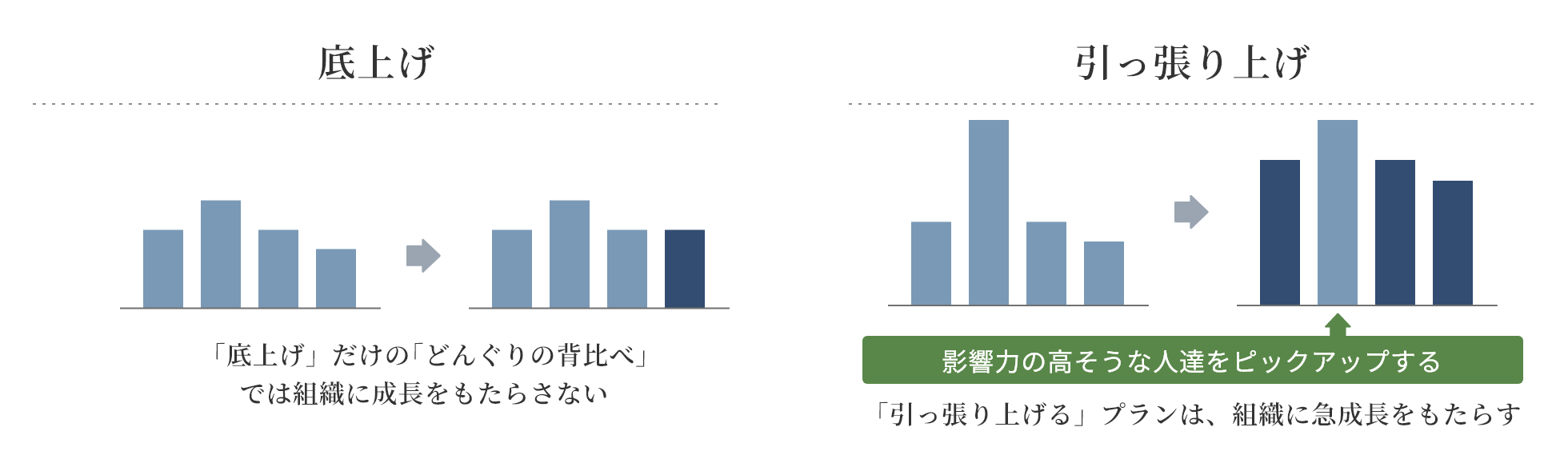

2つの機能

人材育成には、2つの異なった機能が必要です。「引っ張り上げ」と「底上げ」です。この2つをミックスしてこそ、育成に加速度がついてきます。下記イメージです。

「中長期人材育成計画」の詳細/運用のポイント

contents 03

4つのパート

①コア

当社『らしさ』を浸透・強化させるためのカリキュラムです

- 社長塾 ・コアバリューの浸透

- 新卒者への入社3年間に提供するカリキュラム

- 導入ガイダンス:中途採用者の入社時研修のこと。新卒採用者と違い、入社月はバラバラ。

一度に集合教育がやりずらい環境です。ではどうするか、上長のマンツーマン教育です。しかし上司任せにしておくと、教育のバラツキと質の低下につながります。何を、どのように教育するかをしっかりと定めておきます。「導入ガイダンス」とは、そのパッケージを指します。

②階層

階層別に必要とされるリーダーシップ・メネジメントを学ぶカリキュラムです

- 幹部/中堅/若手の3クラスに分けて運用します

③専門

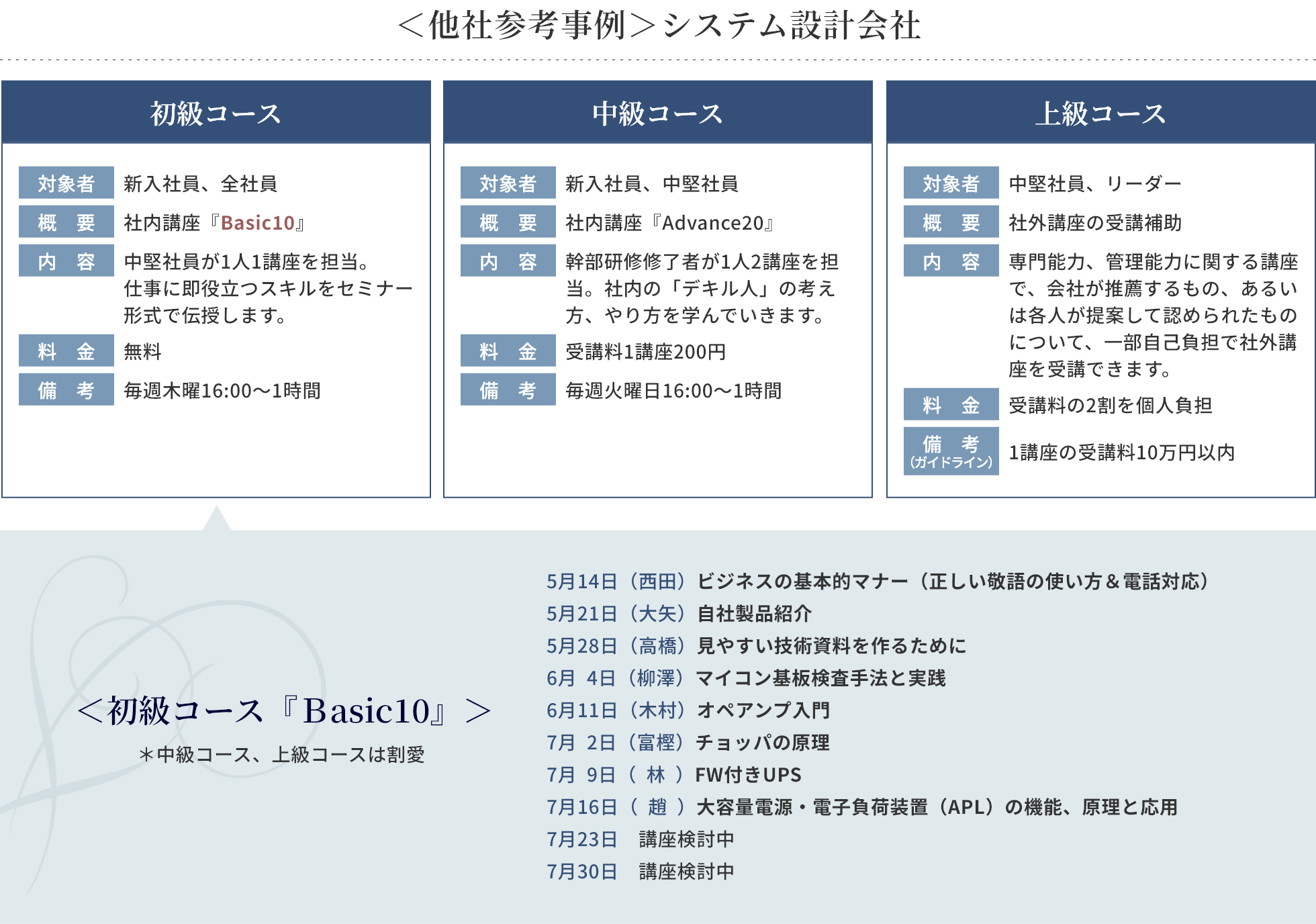

職種別に必要とされる専門性を磨くカリキュラムです

- 基本は社内勉強会スタイルです→社内に学び合う雰囲気を創り出すことが重要です!

- 初級、中級は社内講座。上級のみ社外講座としても良いでしょう

- 開催日時を定期化する(無理のないように設定)

④サクセッションプラン

特定の部門や人をピックアップして育てる選抜方式のカリキュラムです

- ここでちょっと考えてみたい。『人材育成は研修だけなのか?』と。実践を通じて、我々は力をつけてきたはずです。これを望月は<7/2/1理論>と呼んでいます。

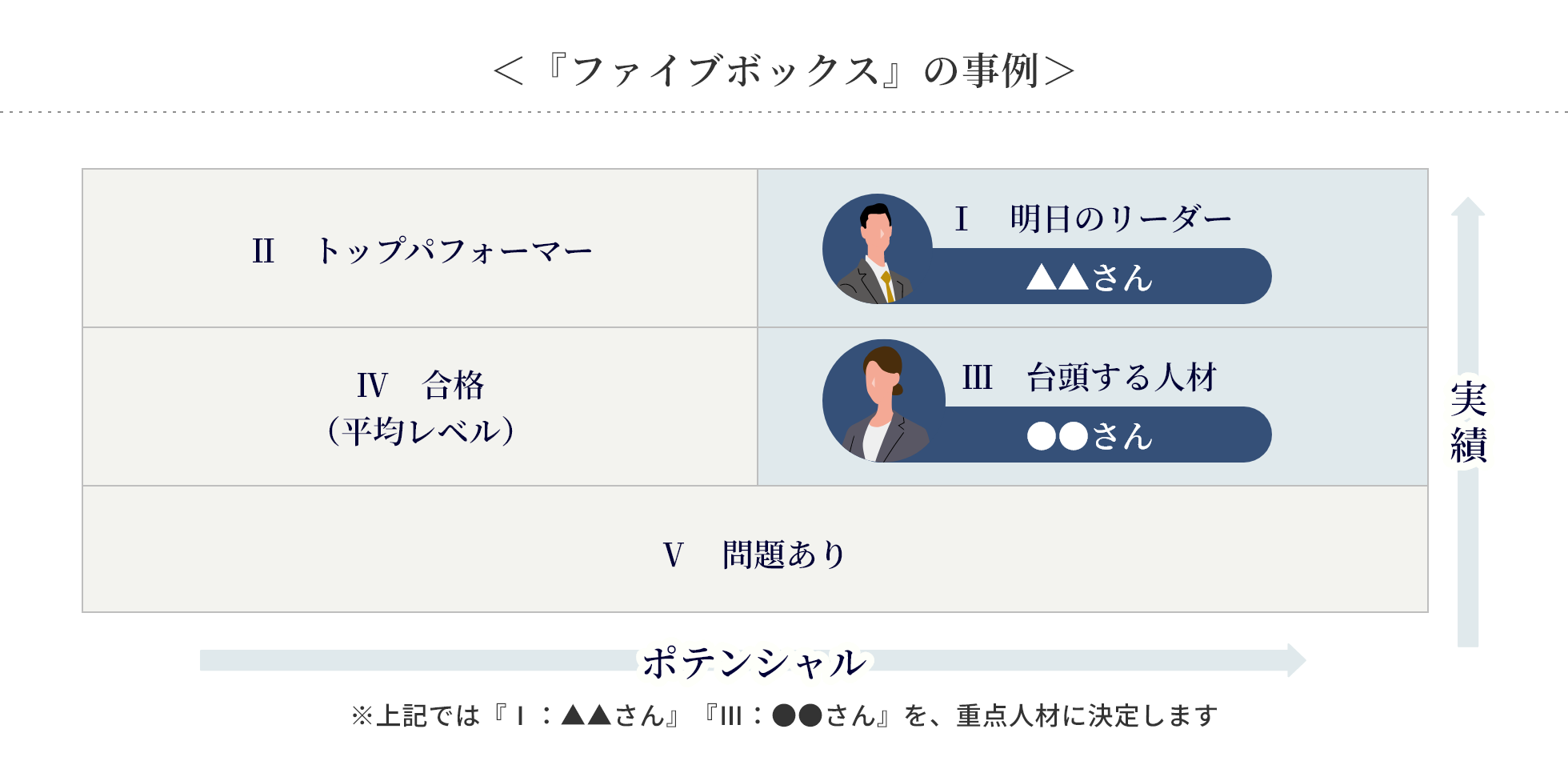

ですから、特に当社の将来を担う可能性のある人材や部署には、実践中心の特別教育を施すべきです。具体的には、異動や困難な仕事を与えることがメインとなります。まず『ファイブボックス』で人材の棚卸しをします。実績は3段階(いまひとつ/普通/素晴らしい)、ポテンシャルは2段階(伸びしろ少ない/伸びしろ多い)で判定します。

最後に、個人別の育成プランを作成して管理運用していきます。下記は他社事例。

| 強化するコンピテンシー |

|

|---|---|

| プランの骨子 | コンサル望月との個別コーチング方式

|

| スケジュール案 | 1年目:教育体系の策定、および緊急施策の実施導入

2年目:教育体系の本格運用開始

3年目:教育体系の完成

|

中堅企業への導入事例

contents 04

従業員数400名の製造業A社、彼らが抱えている教育上の課題は下記の通り

- 教育体系と個人スキルの繋がりが弱く、自己成長に個人差がある

- 受身型の研修プログラムが多く、主体性を持たせる人材育成につながっていない

- 技能研修中心で、コンピテンシー向上の研修プログラムが少ない

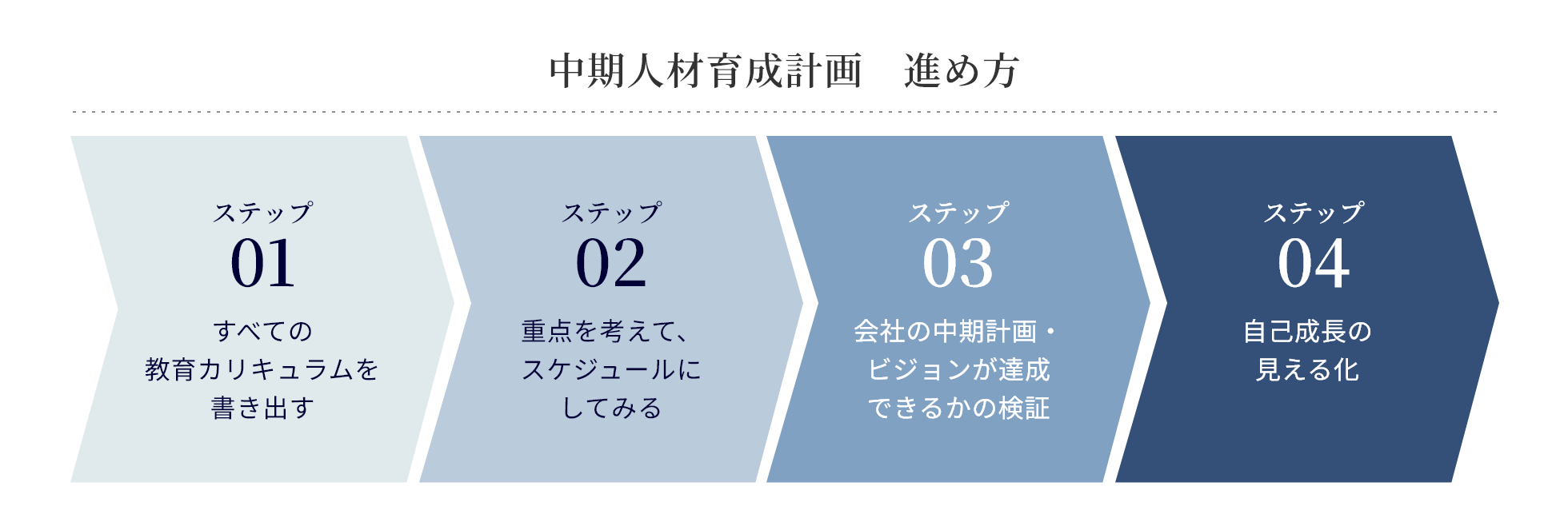

4ステップで進める

人事政策研究所では、「中長期人材育成計画」策定を、4ステップ/3か月でおこないます。

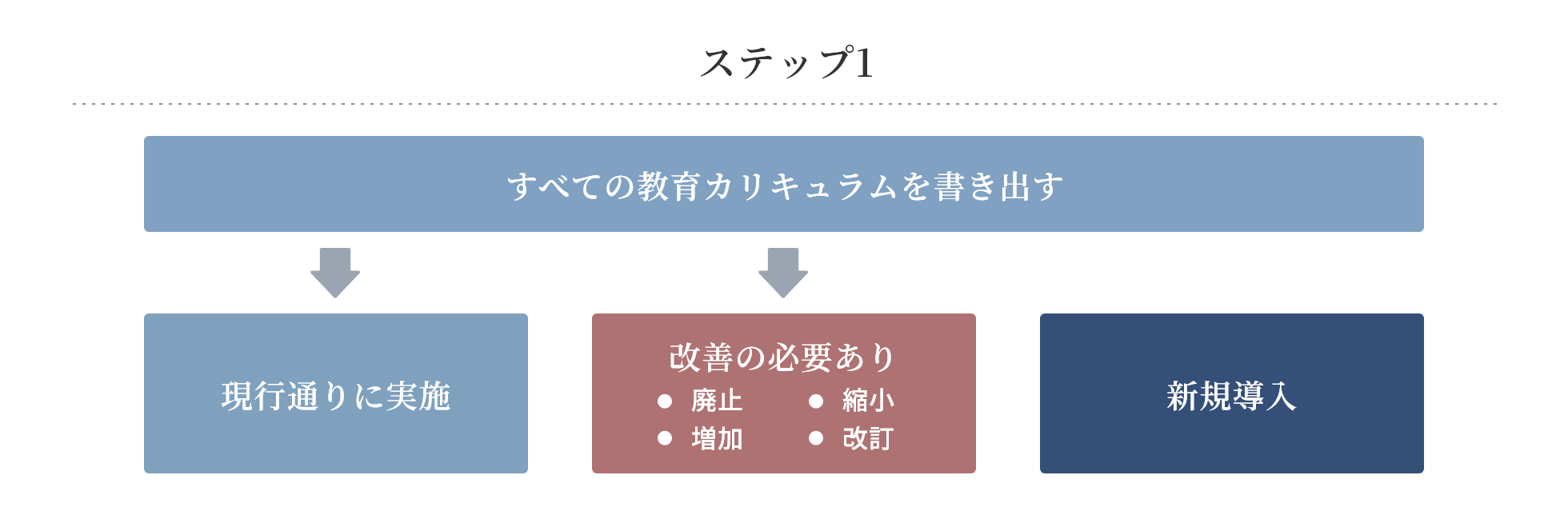

『ステップ1』のポイント

すべての教育カリキュラムの洗い出しを実施します。これを『誰と』やるかが重要で、通常は各部門の長にプロジェクト形式で参画してもらいます。『「それで利益は上がるの?」と部門長に他人事発言をさせないこと。その為には、外部の傍観者でなく、研修開発・運営の一員になってもらうことに尽きる』からです。(左記はカリキュラム洗い出しの様子)

洗い出した教育カリキュラムは、『①現行通り実施 ②改訂の必要あり ③新規導入』に仕分けします。

『ステップ2』『ステップ3』のポイント

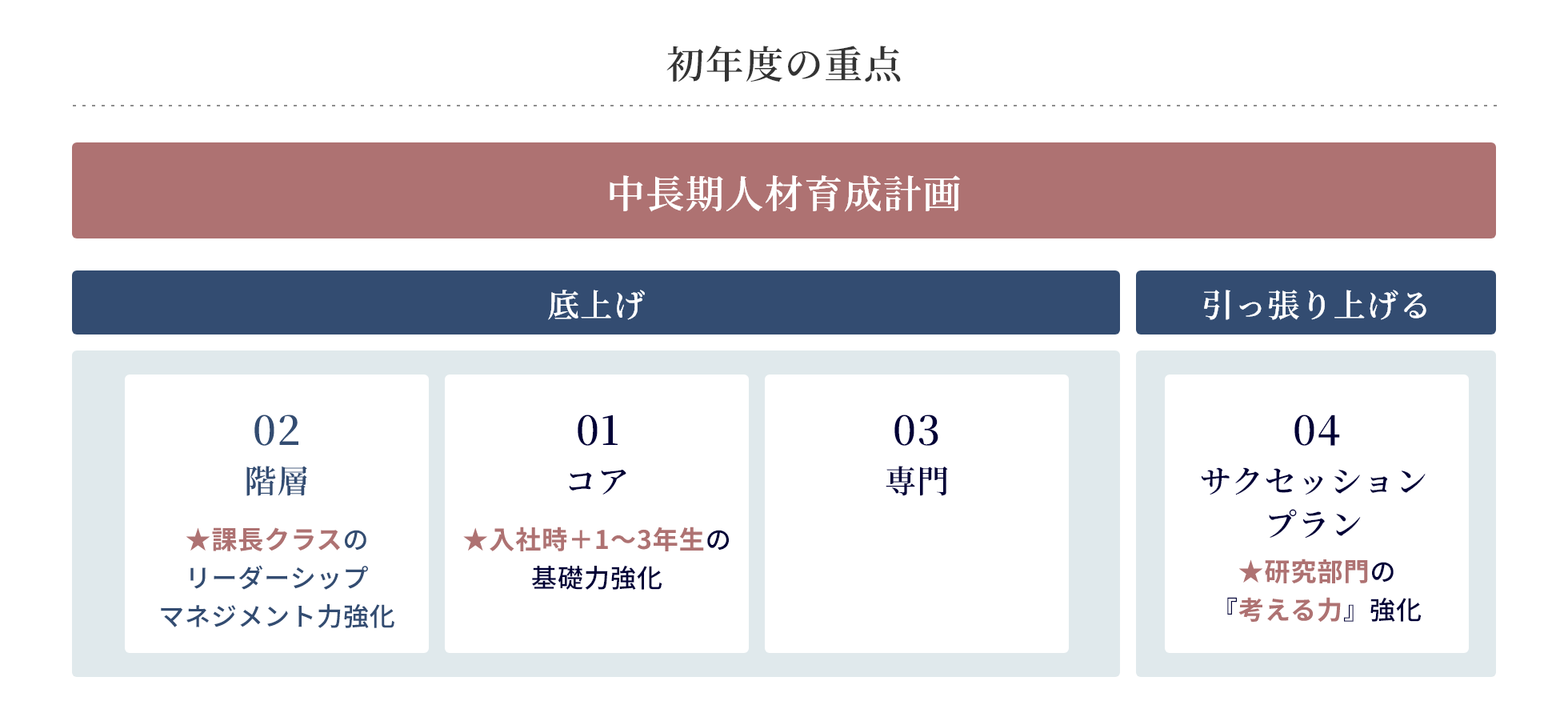

洗い出した教育カリキュラムを、年度ごとの重点を決めながら、半年単位の3か年スケジュールを立案します。(下記は初年度の重点)

ここで、仮作成した『中長期人材育成計画』で、会社の中期計画/ビジョンが達成できるかの検証をします。A社では、次の中長期では収益率を倍増することが見込まれており、そのためのキー部門は営業・研究部門です。

そこで

- 営業・研究部門への追加カリキュラムの検討

- 特に研究部門の優秀人材は、大学に派遣して共同研究の実施

- 営業部門の優秀人材は、他企業営業部門との交流、勉強会の実施が追加施策と検討

『ステップ4』のポイント

様々な教育カリキュラムが新規実施されますので、教育管理システムの検討、受講・申し込みシステムのDX化等を検討します

中小企業への導入事例

contents 05

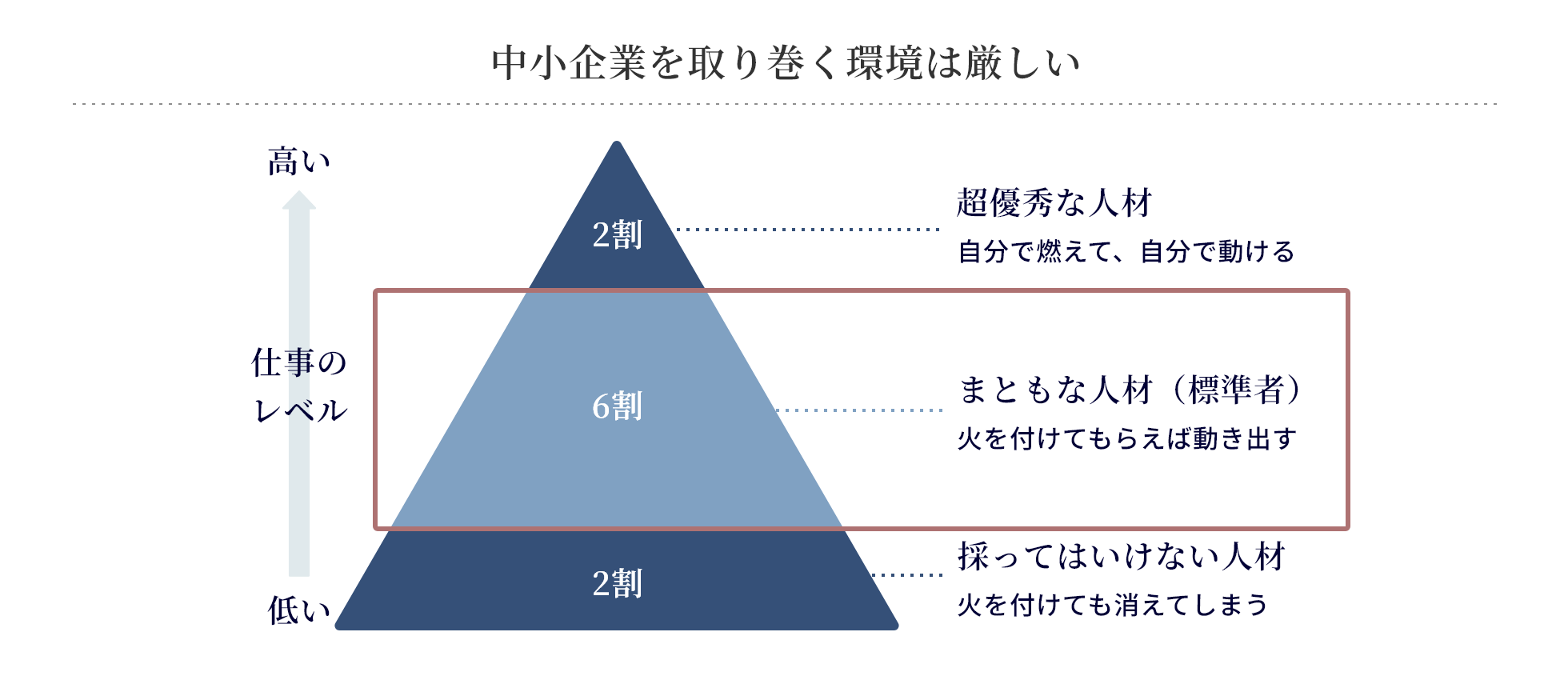

中小企業を取り巻く厳しい環境

中小企業には、超優秀な人材は集まらない。「超優秀な人材」とは何か。私はこのように定義します『自分で燃えて、自分でやり方を考え、すぐさま実行に移していく』。この人材がまず採用できない。

教育のポイント

採用できなければ、今いる人を鍛えていくしかありません。「超優秀な人材」、今流に言えば「自律型人材」。彼らの効果的な育成手法は『難しい仕事を与えること』。言い換えれば、教育プログラムを会社が用意する必要がない。彼らに自主的に選ばせる。このやり方を中小企業が取り入れると、成果が上がりません。だから教育のポイントはこれ。

すべてを自主性に任せてはダメ、上手に強制する

中小企業で、教育を社員の自主性に任せている企業は利益が出ていません。

彼ら(まともな人材)には、定期的に火を付けてやる必要があります。

「もっとがんばれ!」「まだまだできるぞ!!」「ここが足りない」「もう少しだ」等々。

スキルトレーニングも重要ですが、彼らの意欲を引き出させることも主眼に置くべきです。ただしあまりに強制しすぎると「やらされ感が…」と、不平不満が噴出します。やらざるを得ない仕掛け作りが重要です。この上手に強制する仕組みが『中長期人材育成計画』なのです。

社内に、思い切って『大学』を創る

「当社でこんな運用が出来るかな…」と不安になる中小企業経営者もいるかと存じます。小規模企業の導入事例です。

東京にある従業員数40名のB幼稚園。地元では評判の良い幼稚園なのですが、若手や中堅が定着せず、スキルのばらつきも目立ってきました。

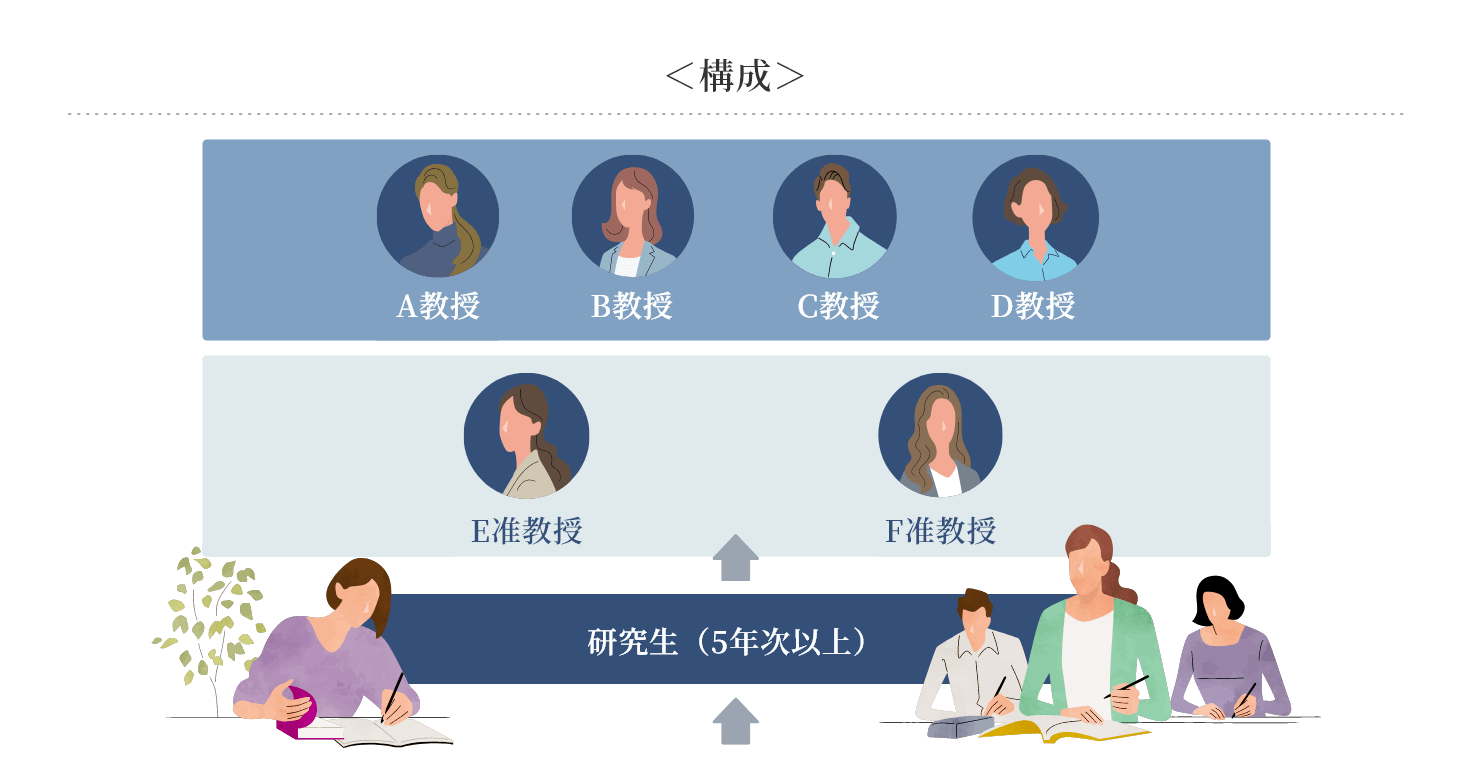

初年度は、2つの機能のうち「底上げ」に重点を置き、6名のベテラン従業員を教授に任命し、社内に4年制の大学を設置しました。構成は下記の通りです。

<社内大学のゴール>

『できる』先生を沢山輩出して、幼稚園の評判をさらに高めること

効果と目的

| ①定着率の向上 | 新卒で入って最低4年は在席する 目標が明確になる『こういう先生になりたい!』 |

|---|---|

| ②採用力の向上 | 優秀な学生が採用できる ほかの幼稚園とは明確に違う仕組みがあることをPRする 『ここに入るとスキルアップできる!』 |

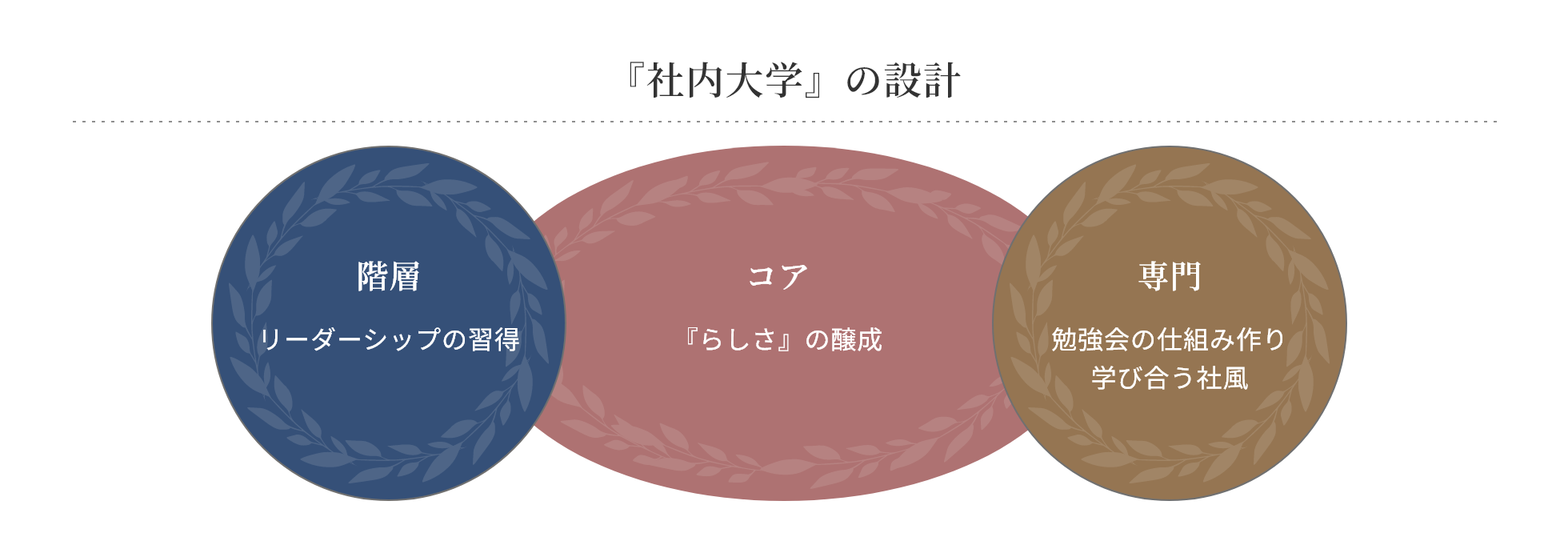

『4年生大学』方式の採用

『コア』コンテンツ

B幼稚園『らしさ』を醸成できる科目とします

| コンテンツ | 頻度 | 内容 |

|---|---|---|

| 園長塾 | 3カ月に1回程度 |

|

| コンピテンシー作成 | 毎年4/1 フォロー8月 |

|

『階層』コンテンツ

年次にふさわしいリーダーシップを醸成できる科目とします

| コンテンツ | 内容 | |

|---|---|---|

| 1年目 |

|

|

| ■導入研修①② ■フォロー研修 |

トレーナーの役割、トレーニングプログラムを整備しておく | |

| 2年目 |

|

|

| ■2年目研修 | キャリアプランの作成 | |

| 3年目 |

|

|

| ■3年目研修 | キャリアプランのチェック、修正 | |

| 4年目 |

|

|

| ■4年目研修 | 次にどういうステップに進みたいのか | |

『専門』コンテンツ

専門性を高める社内勉強会の仕組みを作ります

教授ごとに1年間に5~6講座、下記より担当コンテンツを決めます。1講座あたり30分。

※尚、この講座は、4年目以降の先生方も自由に受講できることとします。

保育技術

朝の会の進め方、注意点/鍵盤ハーモニカの指導法/昼食時の指導法/帰りの会の進め方/園庭での遊び方注意点/喧嘩の仲裁法/火事の避難訓練/地震の避難訓練/防犯訓練/主活動での話し方テクニック/紙芝居の読み方/引き付け方

保護者関連

電話の話し方/クレーム対応法/怪我をした時の話し方/トラブル、喧嘩をした時の話し方/話の終わらせ方/話す姿勢(目線、顔、声のトーン)/こんな時、保護者に連絡入れる?

言葉や文章

個人記録ノートの書き方(言い回し、書いて良いこと悪いこと)/言葉の使い方講座(丁寧語、謙譲語、尊敬語、謙遜後) /製作の仕方・案の考え方

チームワーク

自分のクラスと周りのクラスへの関わり方/報連相について/上司や先輩との関わり方/同期との関わり方/後輩との関わり方/職員室での過ごし方/メールのやり取りの仕方

担当分け

| 担当分け | 日程 | 内容 |

|---|---|---|

| A教授 | ||

| B教授 | ||

| C教授 | ||

| D教授 | ||

| E教授 | ||

| F教授 |

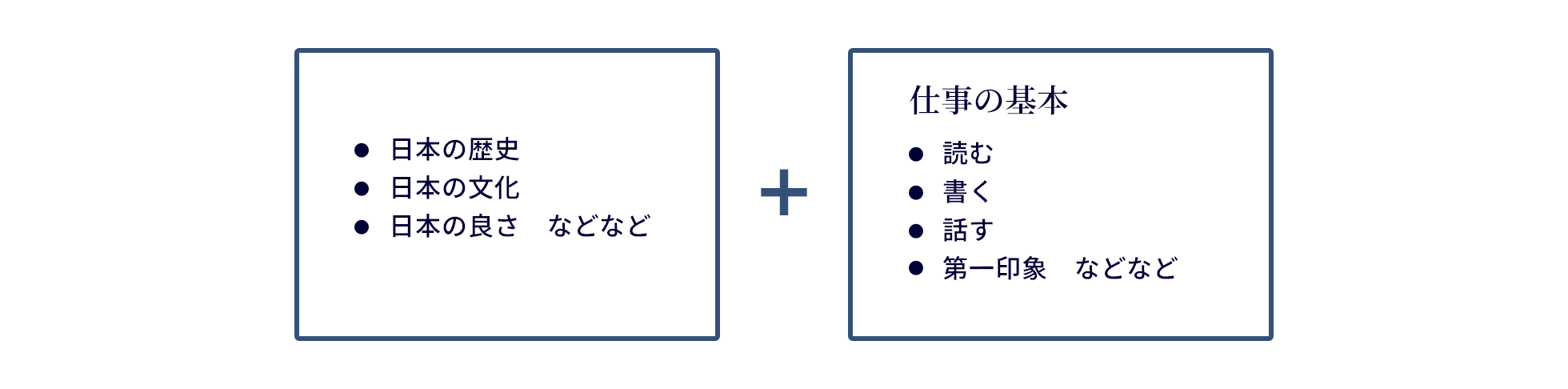

グローバルスタッフの育成

contents 06

「人事は、採用-教育-評価、3つの要素で考える」とは言うものの、業種によっては、まったくと言っていいほど『採用』ができません。そこで、国をあげておこなっている施策が『グローバル人材の採用強化』です。そうなると次に起こることは、彼らをどう定着/育成させるかという課題です。これに効果を発揮するのが「グローバルスタッフ社内大学」です。

望月のきっかけ

望月がグローバルスタッフ向けに教育カリキュラムを本格的に提供した最初のクライアントは、ホテル清掃業です。業務終了後、上野にある本社会議室に集合、体系的にホテル清掃の基本/応用を学んでいただきました。当初は会議室に入り切れないほどの繁盛ぶりでしたが、1か月たち2か月たってみると、受講者がどんどん減り出し、半年後の終了間際には、数名程度の参加者しか集まらなくなりました。

ヒアリングの結果はこうです。清掃業務は、やはり現場のOJTの方が覚えやすく、最初は座学も役に立つかなと思って参加したもの、ほとんど役に立たない。どうせなら上手な日本語の話し方とか、聴き方を教えてもらった方が良い。こんな意見が大多数でした。そこでカリキュラムを大幅変更してみました。

つまり『知りたいけど、誰も教えてくれない』科目を充実させたわけです。新講座は、受講者に大評判!現在、さまざまな業種でアレンジを加えながら導入しています。

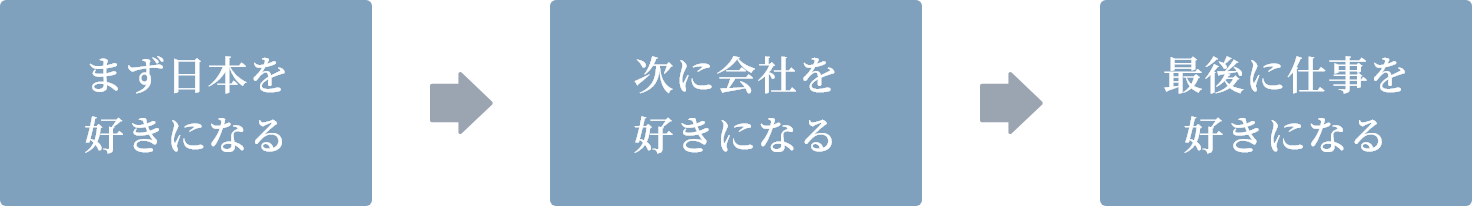

導入のポイント

これを皮切りに、どういうゴール設定をしたらよいかが明確になりました。

特に『日本で働く意義や良さ』をカリキュラムに入れないと、円安の現状では他国に行ってしまう。母国に早々に帰ってしまう。等々の現象が生まれてしまうのです。

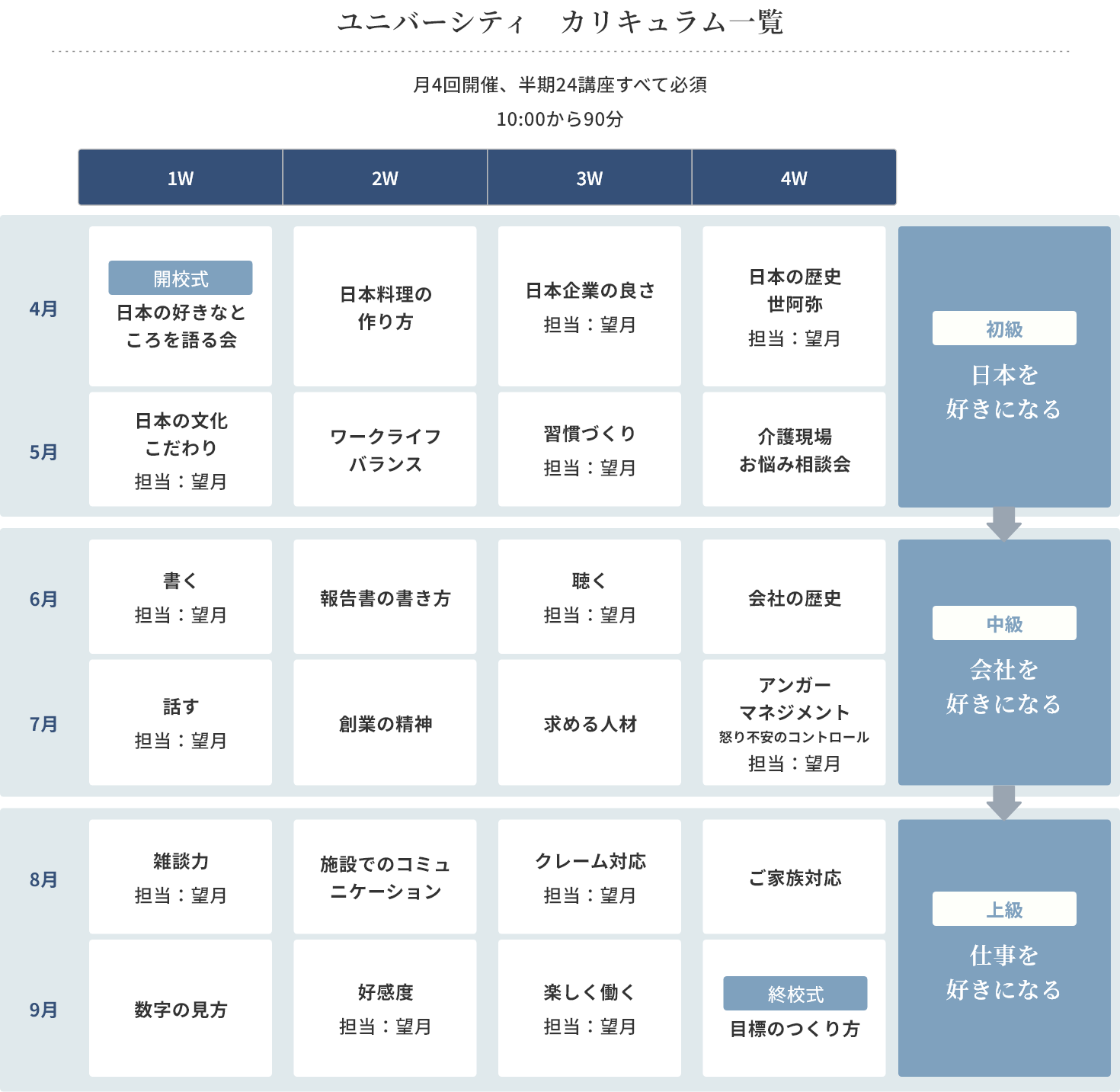

実際のカリキュラム例<介護施設の事例>

望月が編み出したノウハウと、この業種ならではのカリキュラムが合体しています。

これらも「中長期人材育成計画」の中で考えていかないとならないテーマです。

「中長期人材育成計画」まとめ

contents 07

「底上げ」とは、箱(教育プログラム)を作って、そこに人をはめるやり方。「引っ張り上げる」とは、ひとり一人を良く見て、そこにプランをはめるやり方。2つの機能の違いがお分かりいただけたかと思います。その場限りの研修を積み重ねていくやり方から。すこし長い目で教育プランを考え、2つの機能を満たしているかどうか、確認しながら進めることができる『中長期人材育成計画』にトライしてください。中小企業でも必ず実践出来ます!

最後に~『おもしろおかしくやりたい』

せっかく全社的に実行することですから、『おもしろおかしくやりたい』ものです。下記は、全社員に学生証を発行し、受講講座数に応じて学生証の色が、ブロンズ→シルバー→ゴールドと変わります。

また前出のB幼稚園では、『専門講座』受講ごとに、こんなかわいいスタンプカードで受講記録を管理しています。是非とも工夫して運用したいものです。

Contact

お問い合わせ